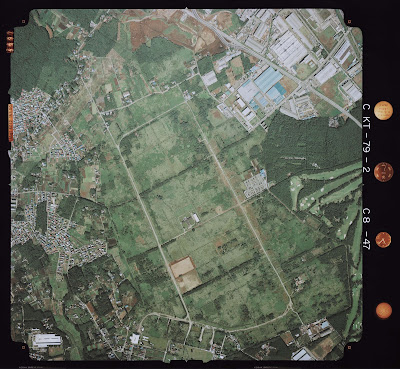

国土地理院の航空写真

撮影日1947₋10₋23(米軍)

7:48

つくばエクスプレス(TX)北千住駅。

北千住は、北関東から常磐、千代田、東武、TXが集まって、さらに都心に向けて分散していくという結節点にあたる。便利だろうが、電車は満員、ホームは混雑。

7月15日、高校生を対象とした薬物乱用防止講演で柏の葉キャンパスに行った。

つくばエクスプレスの駅名でもある。

北千住から快速で5駅目21分。576円。

千駄木からだと36分、754円。

東大のある根津からも遠くない。

8:10

柏の葉キャンパス駅

階段がなくエスカレーターしかないからホームに降りたとたん行列ができる。

本来階段が第一で、エスカレーターは補助的なものだと思うが。

8:12

駅の地図を見れば、大学や病院、公園、省庁の研究所、研修所などが並び、普通の町ではない。

新しく造成されたような広くまっすぐな道を通って高校まで着いた。

約束の8:30まで数分あったので校門を通り過ぎ、周辺を歩いてみた。

8:26

東大柏Ⅱキャンパス

IIというのは奥のほうにメインの柏Ⅰキャンパスがあるからだ。

産総研柏センターと国立情報科学研究所も同居する。

8:27

その向かいは県立柏の葉公園。

1979年米軍から一帯が返還され、1981年国と千葉県、柏市の間で跡地利用について合意がなされた。このとき県と市の所有分の大部分がこの公園となった。

面積45ヘクタール。

8:28

東大柏Ⅱの南隣は千葉大環境健康フィールド科学センター

長いばかりであまりいい名前ではない。

千葉大園芸学部(松戸)の付属農場と言えば、ずっとわかりやすい。

農産物直営所もあるらしい。

中から高校生たちがひっきりなしに歩いてくる。

ここは裏門で、TXの駅から、千葉大構内を突っ切ってくるのが近道らしい。

ちょうど登校時間なのかな、と時計を見たら約束の時間となったので、隣の県立柏の葉高校に入った。

「いえ、初めて来て、周りをちょっと見たいので歩いて帰ります」

「じゃ、そちららのほうをぐるっと回り道してお送りしましょう」

天気も不安定なのでお言葉に甘えて車に乗せてもらった。

東大柏II と県立公園の間の広い道を北上する。

10:04

左は県立柏の葉公園

かなり広そうで道路からは何も見えない。

野球場、総合(陸上)競技場もあるらしい。総合競技場はかつて柏レイソルの本拠地になる予定もあったことから2万人収容という。

10:06

右は財務省研修センターや三井ガーデンホテル、国立がんセンター東病院などが並ぶ。

広すぎて軒を並べるという単語は使えない。

「やっぱり中を見たいので歩いて帰りますから、ここでいいです」

「じゃ、中に入ってみましょう」

と車をそのまま進めてくださった。

さて、W先生の話された寿司屋というのは「お魚倶楽部はま」。

ここでこの土地の歴史をみておこう。

10:07

「以前、中に寿司屋があって、いちど入ったことがあるんですよ」

と、どんどん入って行かれる。

10:07

同級生の宮本有正氏、山本一夫氏はここの教授だった。

「東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端生命科学」という肩書、所属では、何をやっているかさっぱりわからなかったし、明治以来各学部、学科に分かれていた本郷の感覚からするとイメージがわかなかった。しかし、ここに来ても大学らしい学食周辺にたむろする学生の姿などもなく、相変わらず分からない。

10:08

宮本、山本両氏も定年退職しているから訪ねることもなく、ただ助手席に座ってゆっくりドライブしながら建物をみた。

宮本氏は半年前の同窓会で会ったとき「異常なほど」顔が若々しかった。

聞けば自身が活性酸素の吸着剤として研究した不老長寿?の金のナノコロイドを毎朝飲んでいるという。こういうものを信じない私でさえ、詳しく内容を聞いてしまうほど、肌が「尋常でなく」つやつやしていた。定年後に事業化するため信州伊那に工場用地を買ったというが、東大らしからぬ怪しい異端の研究は、本郷でなく、人目につかない柏でこそ可能だったのではないか? なぜなら学会の仲間や教授会などから離れ、つまり背を向けるという勇気が必要だからだ。

彼は決してハンサムではないが、しかし「あの顔であの年齢であれだけ若いなら俺だって」と皆は思うだろうから、美男美女を使うよりも優れた広告塔だと思った。

山本氏は、駒込病院にあった都立臨床研以来、細胞膜上の糖鎖について研究していたらしいが、これも柏らしく、私にはよく分からない。

東大大気海洋研究所が移転する際に一緒に東京中野から来たという。

海洋研で使った魚を利用しているわけではないだろうが。

その寿司屋は西の角にあり、そこを右折して裏に回る。

10:10

キャンパス内の西側

W先生も奥まで入ったことはないらしく「広いですね」を連発される。

10:12

線路のレールのようなものもあり、AIを使った新交通システムの研究でもしているのか?

国土地理院の公式サイトから得られる最古のものは戦後米軍が撮影したものだった。

次が冒頭にのせた1947年の航空写真である。

この地には陸軍の飛行場があった。

昭和13年(1938)開設の柏陸軍飛行場(東部第105部隊)である。

総面積 264 ha(終戦時)

周辺に人家や障害物がなかったことから我が国初のロケット戦闘機・秋水の基地に指定された。

3枚目は撮影日1948₋07₋25

敗戦のため1945年10月にアメリカ軍によって占領されたが、11月には食糧増産緊急事業として農地転用が決定された。これによって、周辺に居住していた旧小作農や引揚者、旧軍人・軍属などが入植して開拓が始まり、間もなく米軍は撤退した。その後、この土地は1949年、農地として柏地区開拓農業協同組合に売り渡された。

しかし、翌1950年に朝鮮戦争が勃発したことから、アメリカ軍は開拓農地のほぼ全域を接収した。これらの接収財産は事実上使用されない状態が続いていたが、1952年政府間協定により、無期限使用施設として旧柏飛行場総面積約264haのうち、中心部分約188haが柏通信所として提供されることになった。

とうぜん土地所有者はこのような措置に反対し、結局オペレーションエリア(通信作業地区)敷地だけ買収し、アンテナフィールドは賃貸借契約とすることになり、立入禁止地区以外は従来通りの農耕・居住・通行を認めることになった。

撮影日1979₋10₋01

その後、首都圏における米軍の空軍施設機能が横田飛行場へ集約統合される一方で、柏通信所は他の施設と離れていたため、1975年柏の閉鎖が決定、1976年2月正式に運用を停止した。

1977年には188haの半分の93haが返還され、1979年8月に全面返還された。

撮影日 1989₋10₋21

ところで、つくばエクスプレスは1978年、常磐新線として構想が発表され、1985年ルート検討に入った。茨城県案は筑波学園都市が、千葉県案は安孫子が終点だった。

1991年第3セクターが設立され、1994年秋葉原で起工式、当初は2000年の開業を目指したが、予定はくるって2005年8月に開通した。

撮影日 2013₋02₋10

返還された188ヘクタールの主なものを、面積と開設時期とを合わせて書くと

東大柏Ⅰ 40ヘクタール 1995年土地取得開始、2000年各部局の移転開始

東大柏 Ⅱ 8ヘクタール 2001~2006年に順次移転開設

千葉大 17ヘクタール 2004年開設

県立柏の葉公園 45ヘクタール 2005年以降順次一般開放

他は財務省とか、国立がんセンター病院とか、県立高校、科学警察研究所、一般住宅など。

つくばエクスプレスの開業とほぼ時期を同じくする。

さて、東大柏キャンパスに戻る。

10:15

本郷はあれだけ狭いのにここは土地を使いあぐねているほど広々している。

本郷も56ヘクタール(駒場は25ヘクタール)あるが、窮屈なのは人口密度が高いことを示す。大学人は都会が好きで、柏には来たくなかったようだ。

そういえば、昔、立川基地が返還されたときも東大の移転問題が出た。しかし文系や医学部(病院)など学内の反対にあって流れた。

その時移転に前向きだったのは工学部で、柏も工学部系列の教員、研究室が多い。(もっとも工学部は講座数が多く、薬学部の11倍、理学部、農学部の3倍以上と圧倒的に大きいから自然とそうなる)

10:16

閑散としているのは研究室が少ないこともあるが、学部生がおらず、外国人を中心とした大学院生(研究室に閉じこもる)のキャンパスであることも一因か。

東大を出ると正面の県立公園に野球場が見えた。

体育の教員でもあるW先生はこの一帯が陸軍飛行場であったことをご存知なく、車中、私のマニアックな話を聞かされていたが、ここでようやく話題を変えられて、すでに高校野球の予選が始まっていて、ここが主要会場の一つだということを教えてくださった。

駅までの道は広くて真っすぐ、無人運転の交通システムの話もあるそうだ。

「このビルはつい最近できたんですよ。どんどん変わっていきます」

なんて話をしているうちに駅に着いた。

大変有意義なドライブであり、W先生には深くお礼をしてドアを閉めた。

10:32

柏の葉キャンパス駅。

ららぽーとのある、暮らしやすそうな新しい町だ。

ボロ家、つぶれそうな個人商店が多い谷中根津千駄木とは対照的である。

過去のブログ

20191104 入間航空祭に行ってみた

20210823 子ども大学で桶川飛行学校跡の記念館に

お出かけ 目次へ (ご近所から遠くまで

0 件のコメント:

コメントを投稿