そのあと霞が関ビルとなりの特許庁を外堀通りから回り込んで坂を上がる。

2021‐03‐07 17:05

下を首都高環状線が通る内閣府下交差点

ここから向こうが永田町、手前から右(東)が霞が関。

首相官邸(左)は高い壁に囲まれ、警備のものが何やら柵のようなものを運んでいる。

このあたり交通量がないのにやけに道が広い。

(一般車両は通行規制されている?)

この石垣は明治以降に組みなおしたものか昔のものか。

中は全く見えない。

17:07

首相官邸反対側は中央合同庁舎8号館(内閣府)、内閣府、国会記者会館と並ぶ。

写真ビルは国会記者会館と衆議院第二別館

これらからなら官邸も見えるだろうが、もちろん入れない。

首相官邸の敷地は、17世紀後半、南側が越後村上藩内藤家中屋敷、北側は旗本屋敷から信濃飯山藩本多家上屋敷、丹後峰山藩京極家上屋敷へと移り変わったと書いてある。

明治維新後に鍋島家の所有となるも明治25年完成の洋館は関東大震災で被害を受け、敷地は復興局へ売却された。1926年(大正15年)、震災復興に伴う中央諸官衙建設計画の一環として、総理官邸を新設することとなり、1929年(昭和4年)に旧官邸が完成したという。

誰もいないのに、警備は厳重。

この機動隊の車は移動手段でもあり、休憩室でもあるのだろう。

ずっと立っているのは疲れるから、交代で休まなくてはいけないからね。

17:08 総理官邸前交差点

誰もいないけど、広い通りの向こうにメガホンで怒鳴っている男がいた。

警備のものが数人囲んでいたが、互いに手を出すわけでもなく、ただ至近距離で囲んでいた。

「安倍首相」とか言っていたが、ちゃんと聞かなかったから彼の主張はわからない。

撮影は注意されると思ったので素早く撮った。

こちら側の警備の人々はすることもなく、みんなぼーっとメガホンの男を見ていた。

暇だからみなそれぞれ別のことを考えているのだろう。

それにしても多い。

無駄である。いったいどんな危機があるのか?

防犯カメラを見て何かあったら集まってくるだけでいいと思う。

公務員の雇用確保ということか。

17:10

この場所だと官邸と旧官邸が少し見える。

総理官邸、首相官邸の前身は太政大臣官舎。

1878年(明治11年)から当時の太政大臣三条実美が住み、1885年(明治18年)の内閣制度発足に伴い内大臣となった三条の公邸となった。(すると総理の伊藤の官舎はどこだったか?)

1888年から枢密院の事務所として使われていたという。

いまの国会議事堂の前庭付近にあり、西洋風の木造2階建て、建坪は723坪(約2,390平米)と、1890年頃の大臣官舎の中でも最大級だったらしい。

旧官邸は関東大震災の後、1929年(昭和4年)3月竣工

鉄筋コンクリート4階建(地上3階・地下1階)

延床面積:7000平方メートル

歴史事件となった515事件、226事件の舞台になったところだが、つい最近まで普通のテレビニュースで写っていたから記憶にある。

新官邸建設に伴い、敷地内を曳家工事により移動し、いま総理大臣公邸となっている。

現在の総理官邸は、1999年から工事が始まり、2002年から使われている。

縦の飾り木の使い方など隈研吾を思わせるが、設計は建設大臣官房官庁営繕部。

斜面に立つため、西側が1階、南の公邸側が2階、東の正面玄関が3階になる。

よくテレビニュースで総理が向こうが歩いてきて、記者が「総理、総理」と呼びかけるところを手を挙げるだけで通り過ぎるのは正面玄関である。総理は毎回どこに行くのだろう?

また、組閣の後の閣僚記念撮影は、2階から3階に向かう階段らしい。

西側の向こうは山王パークタワーと東急キャピトルタワー

昨年夏、すぐこの坂下まで散歩に来た。日枝神社、日比谷高校など回って疲れているところに千代田線の駅があったので、坂を上がらず家に帰ってしまった。

17:12

首相官邸の北隣は衆議院第一議員会館

向こうに衆議院第二議員会館、参議院議員会館と並ぶ。

国会議事堂の中でどちらが衆議院か、とわからなくなっても、これら外の建物の配置を見れば南側が衆議院とわかる。

斜めはす向かいの国会議事堂側に渡り、塀から離れたら官邸がみえた。

写真を撮っていたら警備の人に撮らないでと言われた。

彼らも仕事だから、「年寄りが田舎から東京見物に来たんですから許してください」と言って暇な仕事に付き合ってあげた。

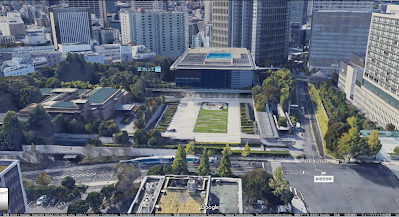

写真を撮るなと言ってもグーグルでこんなにきれいに見える。

でも、彼は写真を撮るな、ということしか仕事がない。

ワシントンDCなら、あんな危ない国でも、ホワイトハウスは全貌みえて、観光客はみんな記念撮影している。議事堂なんて石段に座って写真も撮った。1984年の話だが。

17:15

総理官邸との対角線は国会議事堂、衆議院通用門

注意された警備の人に押してもらうわけにはいかず、自撮り。

自撮り用のレンズはだいぶ汚れていることが分かった。

ゆるやかな茱萸坂を下りて回り込むと国会議事堂正面。

17:21

1995年か96年ころだったか、一人で来て裏から入ったことがある。日に何回か見学ツアーがあり、何人かと一緒に会議場など見学した。その日は千駄ヶ谷の国立競技場から靖国神社のほうまで回った日だったかどうか。

二回目に来たのははっきりしていて、2016年1月21日、先に述べたJCTAの新年会の後、ここに立った。

これほど排他的である必要はあるか?

2016年の時は国会前の憲政記念公園をゆっくり歩いた。

17:24

そのとき入った憲政記念館も一見の価値あり。

水谷豊が相棒とよく話をしている場所。

桜田濠のむこうに桜田門と警視庁が見える。

2016-01-21 5年前にも眺めた

ここは彦根井伊家の上屋敷があったところ。

直弼が登城するとき水戸浪士に襲われた桜田門外の変は、すぐそこ。

当時急を知らせるものが走ってくると、屋敷の者もここから目と鼻の先に現場の騒ぎを見て、すぐ駆け付けたであろう。

161年経った今でも景色が想像できる珍しい事件だ。

明治以降は陸軍省と参謀本部がおかれた。

17:27

なんとかの井戸

17:37

この鳥は何だろう?

鳥類は哺乳類と比べ種類が多くよく目にするのは、捕まえられないからだろうか。

珍しいものを見ても名前がわからない。死ぬまで知らないままかな。

17:40 桜田門

正式には外桜田門というのは、三の丸に入る桔梗門を内桜田門というから。

1993年6月9日、今上天皇の結婚パレードはこの門から出たのではなかったか。

山下氏と見物に来て、桜田門近くで待っていた。パレード直前に雨が上がったことを覚えている。

桝形門から城内(西の丸下)に入ると東京駅周辺のビルが見えた。

井伊直弼と同じように総理大臣も皇居に参内するときは井伊家上屋敷に近い官邸から坂を下りて桜田門を入るのだろうか。

17:42 桜田門、内門

城門の正面はどこも隙間のないほど美しい石垣になっている。

祝田橋から日比谷公園北辺を通って有楽町駅まで歩いた。