6月11日、日帰りで香川県に来て、あちこち見たあと善通寺に来た。

善通寺は地名でもあるが寺の名前でもある。空海誕生の地に建てられた真言宗の名刹で四国霊場八十八か所の75番札所である。この寺の名は、JRの駅名にも、市の名前にもなっている。

私がこの地名を知ったのはお寺ではなく、旧陸軍第11師団の編成地であったからだ。

広い道路で3つの営舎地区に分かれ、第3地区に乃木館というものがあった。

(第1地区は旅団司令部など、第2は明治期の兵器倉庫などがある)

営門に隊員が立っておられ、見学者と分かると名簿に住所氏名入門時間を記入するよう求められ、私が書いている間に、来客者が来たことを資料館に電話されていた。

(今調べたら、ほんとは事前予約が必要だったらしいが、特に何の問題もなく入れてもらえた)

15:07

営門からまっすぐ続くカイヅカイブキの並木。

最初は日露戦争の戦勝を記念して植樹されたとか。

その奥に古いが立派な建物。

右は芝生の広場に戦車などが並んでいて、そちらも見たかったが、案内の人が資料館のところで待っているとのことなので急ぐ。

15:08

旧第11師団司令部庁舎。

明治31年、師団開設と同時に竣工。

戦後、郵政省簡易保険局が使用したが、1961年陸上自衛隊に移管され、京都から移転してきた第2教育団本部が約20年間使用した。前のブログで書いたように1981年、広島の第13師団から四国警備隊区の防衛・警備を引継いだ第2混成団が編成されると(その後第14旅団となる)、その司令部がこの建物を2006年まで使用した。

15:08

正面玄関から入る。

1階は第14音楽隊が使用し、2階が資料館のようだ。

赤字の室名は11師団当時のもの。

中は自由に見ていいという。

時間がないので、付きっ切りで説明してくださるより、ありがたかった。

どの部屋も入ると感知して説明音声が流れる。

15:10

「乃木記念室」

代々の師団長の執務室であるが、こういう室名になっている。

それにしても、乃木希典の説明には、やたらと「軍神」という単語が使われ、この資料館にも名を冠し、ちょっと持ち上げ過ぎではないか?

乃木が初代師団長に就任したのは、たまたま創立時に師団長相当階級だった中将で、台湾総督のあと休職中であったからに過ぎない(明治天皇と長州閥の桂太郎首相の意思があったことも大きい)。その後、日露戦争の旅順攻略でも大きな損害を出し、褒められるような戦功があったとは思えない。

しかし、二人の息子をこの戦闘で亡くし、自己に厳しい行動とその清廉潔白な性格とが世間に広まり、最後は明治天皇に殉死したことで、その生涯は劇的なものになり、一気に(世間が)軍神と崇めた。

このように軍神とされるのは本人も望むところではなかっただろうが、後世の人々が資料館の通称に知名度の高い乃木の名を使いたいのも分からないでもない。

15:11

代々の師団長が使った執務机と椅子。

右の小さいほうが乃木から五代目までの椅子。

その後、陸軍が肥大したのか、椅子も大きくなった。

時間がないので、声を無視してどんどん進んだ。

15:13

隣の部屋は各師団長の写真と経歴。

15:14

歴代師団長。

全国各地に多くの資料館(平和記念館)があるが、これだけ充実しているのは珍しい。左翼的な人が見たら軍国主義、戦争の賛美というかもしれない。25人の肖像写真の額縁の下には幼児のころなど5枚の写真と略歴が記されている。

第14代の松井はここの師団長を終えたあと、台湾軍司令官など経て大将に昇進、予備役となった。しかし日中戦争が始まると召喚され、二個師団を任され南京攻略を命じられる。彼は長らく蒋介石と親交があり親中派であったが、南京大虐殺の責任者として、A級戦犯、死刑となったことで知られる。しかしここでは「南京を攻略した軍司令官です」とだけしか記されていなかった。

次の部屋に一番見たかったものがあった。

遅ればせながら第11師団設置について書いておく。

15:14

15:16

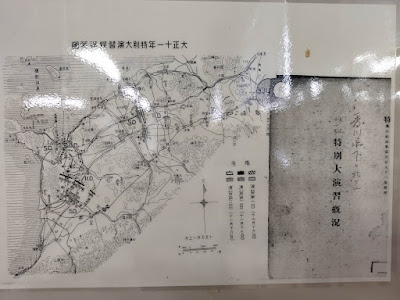

戦前の善通寺の地図

いまの自衛隊14旅団司令部がある第一営舎地区は、砲兵11連隊、

古い倉庫が残る第2営舎地区は、護国神社のほうまで含め歩兵43連隊、

その東の四国学院大学から郵便局あたりは、騎兵11連隊、

その東は石碑だけ見てきた輜重11大隊、

師団司令部の西には工兵11大隊と陸軍病院があった。

また善通寺(お寺)の北に練兵場があった。

当時は琴平参宮電鉄も来ている。

帰宅後調べたら師団開設前後の善通寺について、地元の四国学院大学・柴田久氏の論文が出ていた。

https://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/keikan/shibataPDF/sidan.pdf

第11師団を構成した4つの連隊は、てっきり当初から四国の4県に分かれて存在したと思っていたが、違った。すなわち

歩兵第22連隊は1884年松山、

44連隊は1896年高知で編成、

12連隊は1875年広島鎮台で編成されたが1911年から丸亀に移転、

43連隊は善通寺である。

徳島は連隊がなかったが、1908年、第62連隊が大阪から移転してきた。しかし1925年の宇垣軍縮で廃止され、代わって善通寺の第43連隊が移動した。

日本陸軍は当初は国内治安維持のため、1871年(明治4年)、国内を6つの管区に分け、各区の中心都市に「鎮台」という名前で部隊を置いた。西南の役では6つの鎮台兵の他に、北海道の屯田兵、近衛兵が陸軍兵として戦った。

しかし1888年、国内が安定し、大陸派遣も視野に入れると名称を「鎮台」から機動性のある「師団」と変えた。1894年の日清戦争は鎮台から変わった6個師団で戦ったが、戦後ロシアとの対決が決定的になると6つの常設師団を倍増させた。すなわち屯田兵を第7師団(旭川)としたあと、第1師団を除く各師団の2個の旅団を師団に昇格させ、各師管区を二分することにより、8弘前、9金沢、10姫路、11善通寺、12小倉の師団を作った。

15:17

第11師団が善通寺というのは異例だった。

明治維新で各藩の城郭が陸軍省に移管されたこともあり、鎮台(のち師団)と各連隊の兵舎は東京以外は城址に置かれた。すなわち城下町という大都市に置かれた。ところが善通寺というのは真言宗のお寺があるだけで何もない。人口3099人(明治23年)という閑散とした村だった。他の師団設置の例でいえば、第5師団の旅団司令部があった松山か、大隊区のあった丸亀、あるいは城跡がある大都市の高松に置くのが自然であった。

15:19

日露戦争の旅順攻撃配置図

第3軍(第1師団、第9師団、第11師団)が参加した。

これだけ詳しく展示しているのは11師団というだけでなく、司令官が乃木大将だったからだろう。

15:21

大正11年の陸軍大演習

陸軍特別大演習は複数の師団が参加するもので、1892年から毎年全国各地で行われた。第21回は1922年、 広島の第5師団と第11師団が対決する形だった。前のブログで書いた善通寺駅の大正時代の改修は、のちの昭和天皇がこの演習を統監するため行啓したことに合わせたものである。

軍服やら備品などの展示もあった。

15:22

白兵戦で威力を発揮した銃剣突撃の銃などが展示されていた。

しかし日露戦争で重機関銃が登場すると、この銃剣を持って勇猛に突撃した兵士はバタバタ倒れた。

ここでまた別の体格の良い女性隊員が現れた。

展示の充実ぶり、建物の保存状態が良いことに感心したことを伝えると、建物はつい2006年まで自衛隊・第14旅団司令部として使われていたから保存が良いのでしょうと言われたが、私は善通寺のひとびとの戦前への愛着のせいではないかと思った。

15:33

陸上自衛隊・旧日本陸軍階級章

15:34

善通寺俘虜収容所

太平洋戦争開戦直後、グアム島を攻略して捉えた捕虜たちを入れるため、国内で最初に開設された収容所。徳島に移転した43連隊の兵舎を使った。ピーク時には600 人ほど収容されていた。将校が多く、他の収容所に比べると待遇が良かったという。日本側からは“模範収容所”、捕虜側からは“プロパガンダ収容所”とみなされていたらしい。

15:35

終戦時の読売報知新聞

15:36

開戦時の大阪毎日新聞

開戦時も終戦時も第1面は古本屋で買って持っているが、第2面が面白い。

時間がないので数枚写真を撮っただけで通過する。

15:37

徴兵制度

15:38

軍旗拝受と軍旗奉焼式

陸上自衛隊関連のブースもあった。

15:39

歴代の善通寺駐屯地司令

旧陸軍の師団長が古武士のような顔なのに対し、我々と同じ普通の顔である。

15:40

廊下の天井に団長(混成団、第14旅団の長)、副団長、高級幕僚と書かれた箱がある。

善通寺自衛隊の司令部だったころ、在室、不在のランプがついたらしい。

旧軍ほどでなくとも在室だと空気が緊張したのだろうか。

15:41

1階の様子

第1各奏室、第2各奏室という表札が見える。

各奏室という言葉は初めて聞いた。

現在、第14音楽隊が使用しているという。

(ちなみに第1音楽隊は練馬、第13音楽隊は広島、すなわち師団・旅団番号と一致する)

1996年、原宿の東郷会館で海上自衛隊音楽隊の演奏会を聞いた。聴衆は老人が多く、クラシックよりも、かわいらしい女性隊員が歌う昭和の歌謡曲、特に瀬戸の花嫁で盛り上がった。ここの音楽隊は地元のこの曲を何度も演奏、歌唱してきたことだろう。

「棗の樹 仰ぎて偲ぶ 希典忌」

ナツメは旅順水師営の庭から持ち帰ったものという。

15:44

V-107(しらさぎ)

米国バートル社の大型救難ヘリコプター

向こうで隊員たちが何か作業していた。

15:44

15:45

61式戦車

戦後初の国産戦車。1961年(昭和36年)4月に制式採用された。

戦前は陸海軍とも採用した皇紀の下二けたを使ったが(ゼロ戦、97式戦車など)、戦後は西暦になっている。

内容も良かったし隊員も親切だったので、守衛所で十分お礼を言って後にした。

急いで駅に向かう。

途中は、戦後に軍用地を転用したものだから役所、学校が多い。

子ども家庭支援センターと郷土資料館のあいだを入ると偕行社の建物があった。

15:59

善通寺偕行社

偕行社は将校の社交場、厚生施設だったから全国各地にあったが、現存するのは旭川、弘前、金沢、舞鶴、岡山、善通寺の6か所。

弘前はみた。

16:00

偕行社表玄関

向こうの建物は市立図書館。

日露戦争直前の明治36年(1903年)竣工。

戦後は善通寺区検察局、香川県食料事務所支所などのあと、善通寺市役所(1954~)、公民館(1969~)、市立郷土館(1980~)として使われ、2001年に国の重要文化財、2004年から保存復元工事が施され、現在、昔の偕行社と同じく市民が利用できる社交の場となっている。

前(北)は偕行社公園と言って、駅前からまっすぐ歩いた道に面していた。

16:02

どこにも寄り道せず足早に善通寺駅に戻って来た。

乃木館から20分弱か。

16:04

前のブログで駅前に全く商店がないと書いたが、今写真を見れば、たこ焼き、冷やし中華の看板がある。営業していないようだが。

16:07発の電車に乗り、最終訪問地の琴平に向かった。

(続く)

前のブログ

20240626 香川7 最古の駅舎、空海誕生の善通寺、陸軍と自衛隊